新着情報:information 一覧

第9回学術総会が開催されました

「森林と健康 シンポジウム」の翌日の6月23日(日)、東京農業大学において、本年度の学術総会が開かれました。

本年度のテーマは、「森林と人間のこころをはかる」でした。

今回は、下記の6つの研究発表が行われました。ちなみに、発表時間は一人15分+質疑応答5分の計20分です。

- 「ドイツとフィンランドにおける国際森林療法シンポジウムの違い」

上原 巌(東京農業大学 地域環境科学部 森林総合科学科)

- 「荒木川流域における 森林保全と森林療法の両立をめざして(中間報告) ~ある社会福祉法人の“農・福・環”連携の実践記録と森林療法への可能性の模索~」

杉浦 嘉雄(日本文理大学 工学部 環境・地域創生コース 教授、特定非営利活動法人 おおいた有機農業研究会 顧問)

- 「森林浴効能表の開発に向けた基礎的研究」

有馬 遥太朗(東北医科薬科大学病院 薬学部)、松本 直也(トミザワ薬局)他2名

- 「森林散策時の着帽と帽体内温度に関する研究計画-快適な散策に適した帽子の種類と形状の検討-」

北 徹朗(武蔵野美術大学)

- 「都市公園を利用した職場のメンタルヘルス対策~若手社員を対象とした散策セミナー~」

竹内 啓恵(樹づ木、東京大学 富士癒しの森研究所)他2名

- 「山中湖村における身近な森林を活用した住民の健康づくりを目的とした調査研究「森活で健康」-アンケートによる野外活動実態調査

藤原 章雄(東京大学大学院農学生命科学研究科)他4名

6つのそれぞれの研究発表をじっくりと聞くことができ、また自由に質疑応答ができ、小さな学会の良さが満喫できたひとときでした。まだまだ分科会ができるほどの規模ではありませんが、発表内容は他学会と遜色ない重要なものであり、じっくり聞き、考え、意見を述べることができるところが本学会の目下の最大の魅力だと感じ入った次第です。

また、会場には、今年も参加者からのお土産のお菓子が多種類並べられ、ここでも参加者のあたたかなお気持ちが伝わりました。

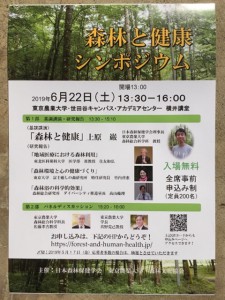

「森林と健康 シンポジウム」盛況に開催されました!

6月22日(土)午後1時半より、東京農業大学・横井講堂において、日本森林保健学会、東京農業大学、森林文化協会の合同主催による、「森林と健康シンポジウム」が盛況に開催されました。

日本森林保健学会創設10周年を記念してのシンポジウムでもあります。

シンポジウム第一部の司会は、東京農業大学・森林総合科学科3年生の徳田友紀さんが行いました。

まずは学会理事長の上原 巌(東京農業大学 教授)が「森林と健康」について、基調講演を行いました。

講演の中で上原理事長は、

- 森林=健康のイメージが定着しつつあるが、森林も人間も様々でその差異も大きく、森林で健康になる場合もあれば、そうでない場合もある

- 森林環境の条件と個人条件がうまく合致した時に健康がもたらされる

- 万人に対する森林保養のレシピは作り難い

- 森林別、個人別の事例を重ねていくことが現在は最も大切

- ムードに乗ったビジネス投資は危険

などのことを述べ、地域病院、認知症、PTSD,会社員、教員など、それぞれ対象者とした森林療法の各事例を報告し、森林環境の健全度と人間の健全度は比例するのでは? との仮説でしめくくりました。

その後、休憩をはさんで、学会から3つの研究報告が行われました。

東北医科薬科大学の住友和弘先生が、「地域医療における森林利用」について研究報告を行い、森林散策と大気測定による揮発物質との関連性や、地域における森林散策の定期的な実施によって、地域住民の高血圧患者の割合と脳卒中死亡率が減少した事例を報告されました。

東北医科薬科大学の住友和弘先生が、「地域医療における森林利用」について研究報告を行い、森林散策と大気測定による揮発物質との関連性や、地域における森林散策の定期的な実施によって、地域住民の高血圧患者の割合と脳卒中死亡率が減少した事例を報告されました。

また、この事例から、地域の森林資源を活用した健康増進は、今後の人生100年時代における可能性があることも最後に述べられました。

次に、東京大学・富士癒しの森研究所の竹内啓恵特任研究員が、「森林環境と心の健康づくり」について、報告しました。自分自身の経験から、森林におけるメンタルヘルス活用の重要性についてまず述べ、その後、森林散策カウンセリングの実際の事例を報告されました。

次に、東京大学・富士癒しの森研究所の竹内啓恵特任研究員が、「森林環境と心の健康づくり」について、報告しました。自分自身の経験から、森林におけるメンタルヘルス活用の重要性についてまず述べ、その後、森林散策カウンセリングの実際の事例を報告されました。

森林カウンセリングの意義とカウンセラーの役割についても言及し、都市部の緑地を活用したメンタルヘルス対策の可能性についてもお話しされました。

最後に、森林総合研究所の高山範理室長が、「森林浴の科学的効果」について発表し、森林浴の国内外における研究の現況や、各評価指標や手法について、また森林浴を中心とした環境づくりや幸福度の向上など、今後の社会における可能性についても言及されました。

第2部はパネルディスカッション。ディスカッションに先立ち、森林文化協会常任理事の沖浩様よりご挨拶をいただき、続いて東京農業大学副学長で、同大学稲花小学校校長の夏秋啓子教授から、そして同大学森林総合科学科長の佐藤孝吉教授よりご挨拶をいただき、そのまま第一部での登壇者4名も加わって、パネルディスカッションが始まりました。

テーマは、「幼少期の森林体験」、「自分の人生で印象に残っている森林体験」「今後の森林教育、研究に期待すること」の3つです。

回答はそれぞれ百花繚乱。ユーモアも織り交ぜながら、楽しくディスカッションは進行しました。やはりキーワードは、「多様性と多領域の融合」で、様々な方が、様々な思いで集まることにとって、より豊かな森林の保健休養機能が導き出され、高まることに意見が全員の意見が一致しました。

最後に会場からの質疑応答の時間をもうけ、

- 森林療法が地域医療で定着するには?

- 野外に出たがらない対象者を森に連れ出すには?

- 森林での良い就職口はあるか?

- 森林を活用したコーチングの可能性

などの質問が参加者から出されました。

- については、まずは地域での実効数値、事例を重ねていくことが大切である

- については、いきなり屋外に連れ出さず、室内でも緑のイメージを持つなどのステップから始めること

- については、就職することを考えるのも一案だが、自分で起業してみるのも一案

- については、心身を鍛える場としても森林は好適な環境である

などの回答が導き出されました。

以上、あっと言う間の3時間のシンポジュウムでしたが、会場は終始、あたたかく、かつ熱心な雰囲気に包まされていました。

なお、今回のシンポジュウムは、定員200名の事前登録制を取らせていただきました。お申し込みをいただき、ご参加いただいたみなさま、本当にありがとうございました。

皆様方に今度は、森林でお目にかかれますことを、楽しみにしております。

また、会場を提供し、事前準備からご協力いただいた、東京農業大学の皆様方にも厚く感謝申し上げます。

スイーツも、実は樹木!(今月のひとこと:7月)

7月に入りましたね。

暑い日中、時にはスイーツもよいものです。

これは、大学の事務室でいただいた市販の抹茶パフェ。ゼリーもババロアも抹茶です。

でも、その抹茶、茶の木は、ツバキ科の常緑樹です。

私たちは、樹木の葉をスイーツにしているのですね。

そして、これは、先月の「森林と健康シンポジウム」おつかれさまでした、のティータイム。

農大近くのカフェでのブドウパフェです。

このブドウもやはりブドウ科のつる性樹木。

樹木の果実をいただいています。

樹木は、酸素、緑肥、緑陰、木材、環境保全などだけでなく、その果実もまた、私たちの生活を豊かにしてくれていますね。

野外、自然での遊びの意義とは?(今月のひとこと:6月)

これは、今からちょうど50年前の1969年(昭和44年)の長野市の保育園児の遠足の様子です。アカマツ林の急斜面をたくましく登っていく園児の姿が写っていますね。

しかし、現在では、このような子どもの姿はあまり見られなくなりました。

ところで、子どもにとって、野外、自然での活動はどのような意義を持っているのでしょうか?

園舎、園庭は、人の作った人工的空間です。そこは、秩序、ルールの世界であり、作為的で制限があり、自由度が低い世界であるともいえます。

それに対して、野外・自然は、無作為の世界であり、「ゆらぎの構造」があり、危険度が高い反面、自由度、創造性も高い世界であるとも言えます。

また、自然での遊びには、

(1)身体的、運動的発達

(2)社会性の発達

(3)情緒安定化、感性の発達

(4)自発性、自立性の獲得

(5)知的能力の発達

の5つの可能性があることも指摘、報告されてきています。

ノーベル賞受賞者にも、「幼少期は自然の中で遊んでいた」という経験を持つ人も数多いですね。

しかしながら、もちろん、自然、森林には良いことばかりがあるわけでは決してありません。大きな危険やリスクも常に存在しています。

創造性と危険性は、常に背中合わせなのですね。

※6月22日(土)のシンポジウムでは、子どもの森林、自然体験についてのお話もあります。

どうぞお出かけください!

日本森林保健学会 第9回学術総会 プログラム

本年度テーマ:「森林と人間のこころをはかる」

開催日:2019年6月23日(日)受付9:00~

会 場:東京農業大学・世田谷キャンパス 7号館3階 共通製図室

内 容:

- 会員総会 9:10~9:25

- 会員発表 9:30~11:30(一人20分 発表15分、質疑応答5分)

①「ドイツとフィンランドにおける国際森林療法シンポジウムの違い」

上原 巌(東京農業大学 地域環境科学部 森林総合科学科)②「荒木川流域における 森林保全と森林療法の両立をめざして(中間報告) ~ある社会福祉法人の“農・福・環”連携の実践記録と森林療法への可能性の模索~」

杉浦 嘉雄(日本文理大学 工学部 環境・地域創生コース 教授、特定非営利活動法人 おおいた有機農業研究会 顧問)③「森林浴効能表の開発に向けた基礎的研究」

有馬 遥太朗(東北医科薬科大学病院 薬学部・東北医科薬科大学森林療法研究チーム)他2名④「森林散策時の着帽と帽体内温度に関する研究計画-快適な散策に適した帽子の種類と形状の検討-」

北 徹朗(武蔵野美術大学)⑤「都市公園を利用した職場のメンタルヘルス対策~若手社員を対象とした散策セミナー~」

竹内 啓恵(樹づ木、東京大学 富士癒しの森研究所)他2名⑥「山中湖村における身近な森林を活用した住民の健康づくりを目的とした調査研究「森活で健康」-アンケートによる野外活動実態調査

藤原 章雄(東京大学大学院農学生命科学研究科)他4名 - 総合討論 11:30~11:45

- 閉会 11:50

★会員は学術総会・シンポジウムとも無料です。

★非会員は、一般3000円、学生500円(要学生証呈示)です。

☆来年度の学会は、2020年6月27日(土)、28日(日)です☆