新着情報:information 一覧

山林でのワークショップ(今月のひとこと:4月)

いよいよ4月。また、新たな年度の始まりですね。

本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

うららかな春の日。長野県北部の村の山林でワークショップを行いました。

午前中は、村役場、林業会社、村内の社会福祉協議会、福祉施設の皆さんと、地域の共有林を散策です。

村の山林は、アカマツ林を主体に、広葉樹二次林、カラマツ、スギ、ヒノキなどの林分がモザイク状に存在している森林です。

今回は玉切りした丸太を使って、居場所づくりの練習も行いました。

午後は、役場の会議室をお借りし、KJ法を使って、同村の森林活用について、皆さんで考えました。

KJ法は、フィールド調査研究の川喜田二郎先生が考案した、アイディアのまとめ方の技術です。

本学会では、今年も国内外の森林に出かけ、その地域の森林と人間がより健やかになっていくことを目指していきます!

伐採した丸太の端材を運搬リレーし、みなさんの居場所を創りました

上原巌理事長が台湾を訪問:台湾森林保健学会

3月1日~8日まで、上原巌理事長が台湾を訪問。

昨年に引き続いて、4回目の訪台です。

今回は山村と都市部での2回の研修会を行いました。

研修会は、頼美玲さん(東京農大生の保護者)、林一真さん(馬階医学院教授)、そして台湾森林保健学会の後援のもと、行われました。

一つ目の研修会は、台湾南投県の竹山鎮大鞍里頂林路の標高約900mの山村にて、

- 森林保健活動の概論

- 森林保健の事例(地域高齢者、障害者、労働者、医療、福祉)

- 森林保健活動のワークショップ(傾聴、ブラインド・ウォーク、カウンセリング実習、運動療法、樹木の芳香抽出など)

などのセミナー、事例研究、ワークショップを行い、台湾および竹山地区における森林保健活動の可能性を地域の方々と考察しました。

- ワークショップの一風景。今回の台湾の研修会では、各地域にある竹林を活用しました。

- どこでも良い研修会を行うことができました(前列左から4人目が上原理事長)

二つ目の研修会は、台湾新竹市の台湾基督長老教會聖書学院において、

- 森林保健活動概論

- 事例紹介(高齢者対象、労働者対象)

- 森林カウンセリング(大学生、不登校、労働者、障害者)

- 幼稚園におけるワークショップ

- 森林公園におけるワークショップ

などを行い、台湾および新竹市における森林保健活動の可能性を地域の方々と考察しました。

- 地域の幼稚園での研修会の一コマ。樹木や落ち葉を有効に活用しました(中央は上原理事長)。

- とても可愛い園児たちでした!

1週間の日程の中、移動距離も長く、連日分刻みのハードスケジュールでしたが、とても充実した研修会を実施することができ、計100名以上の方がご参加されました。

また、昨年2016年に協力協定を締結した台湾森林保健学会とのコラボレーションも行うことができ、さらに両国の森林保健活動が前進したことと思います。

- 研修会でのホワイトボード。漢字表記も、日本語表記でもわかるところがお互いに便利です!

- 台湾森林保健学会のみなさんと。

台湾のみなさまも、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

両国の友情の輪がさらに広がることを強く願っています!

木材のチップ(今月のひとこと:3月)

いま、木材のチップが様々なところで着目されています。

木材を製材する際には、おがくずが出てきますが、そうしたおがくずだけではなく、木材の端材をあえてチップ(剥片、小片)にすることもあります。

チップは、製紙原料となるほか、園芸用材などにも使われています。

- スギ丸太から生まれたチップ

- フリーマーケットで売られている木質チップ

- 園芸用材として、使われているチップ

- 園芸用材として、使われているチップ

しかしながら、木材のチップ用途の可能性はまだまだあります。

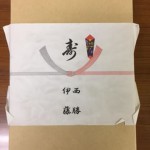

下の写真は、私の教え子の結婚式の実際の引き出物です。

御品には、ヒノキ材のチップを活かした入浴剤と、間伐材のトレイが入っています。そして、箱の緩衝材、クッションには、ヒノキのチップが使われています。チップが商品にも製品にもなっているのです。

天然素材である木材のチップは、今後ますます新たな用途を生み出していくことでしょう。

結婚式の引き出物。ヒノキチップの入浴剤とチップの緩衝材が入っています!

森林アメニティ学(今月のひとこと:2月)

わたしは、勤務している東京農業大学で、「森林アメニティ学」という授業も担当しています。

「森林アメニティ学」は、森林、樹木のさまざまな恵み、木材、林産物をはじめ、食べられるもの、薬用となるもの、そして森林の風景や、森林療法などについて学ぶ授業です。

2016年度の最後の授業では、農大構内での、樹木のアメニティを見つける実習を行いました。

東京・世田谷のキャンパスであっても、注意深く歩いてみると、よい香りのもの(クスノキの葉)、食べられるもの(スダジイやマテバシイの実)、薬用となるもの(アオキの葉)、そして、心地の良い風景などをちゃんと見つけることができます。

- 構内で樹木のアメニティを探す

- 構内で樹木のアメニティを探す

- ごく短時間で学生が考えついた、森林・樹木のアメニティを生かした起業のアイディア。生まれ月毎でグループわけをして、取り組みました。

授業の後半では、森林や樹木のアメニティを活用した起業を考えるワークショップも行いましたが、学生たちは、たった15分程度で、様々でユニークな起業アイディアを次々に考えつきます。

全国各地の自治体をわたしもまわっていますが、こうしたことはとても真似できないことです。

2月の大学は受験シーズンでもあります。

2017年あけましておめでとうございます(今月のひとこと:1月)

あけましておめでとうございます

初春の御慶びを申し上げます

今年も森林、樹木と人間の健康、保健活動について、調査研究で邁進をしていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、21世紀の現代にあっても、樹木はわたしたちの身のまわりで欠かすことのできない大切な材料、マテリアルになっています。

そんな中、木で作られた玩具:おもちゃの開発もしております。

写真は、何の変哲もない、どこにでもある、スギの間伐材や端材を活用して試作した玩具です。

特に心身に障害を抱えている子どもたちのために、これまでの上原理事長の経験から作られたものです。

- 一つ一つ色合いや、重さ、感触も異なるスティック。天然素材を扱うことは、手指の微細動作の発達も促進します。

- スギの間伐材、端材を使って作られた玩具。よい香りもします。

子どもは、一般に、穴を開けたり、穴に指を入れたりすることが好きです。

机や壁、廊下の節の穴に指を入れた経験はありませんか?

このおもちゃは、そうした子どもの手指の動作に応じて試作されたものです。

すべて手作りで、木材を取り扱う中小企業が製作をしてくださいました。

質感、重量感の異なる棒を、たくさんある穴に入れていくだけのシンプルなものですが、これが意外にも好評なのです。

今年も身近でごくありふれた森林環境、樹木とのかかわりの中から、人間の生活にとっての尊いもの、健やかなものを再発見してまいります。