新着情報:information 一覧

放置竹林(今月のひとこと:10月)

全国に、植林後に適切な手入れされずに放棄された「放置林」がありますが、「放置竹林」も各地に存在します。これらの竹林は、もともと急傾斜地などに土壌流亡防止の目的で植えられた竹林がほとんどですが、その密度が管理されることなく放置された結果、いつの間にか竹の根茎が繁茂し、スギ、ヒノキ、あるいはナラやサクラなどの樹木を地中で締め付ける場所も出てきます。いわば負の遺産化となってしまった竹林です。

全国に、植林後に適切な手入れされずに放棄された「放置林」がありますが、「放置竹林」も各地に存在します。これらの竹林は、もともと急傾斜地などに土壌流亡防止の目的で植えられた竹林がほとんどですが、その密度が管理されることなく放置された結果、いつの間にか竹の根茎が繁茂し、スギ、ヒノキ、あるいはナラやサクラなどの樹木を地中で締め付ける場所も出てきます。いわば負の遺産化となってしまった竹林です。

けれども、竹林、竹は、私たちの暮らしに様々な恩恵をもたらす存在であることに変わりありません。

お隣の台湾では、竹のコップ、お箸、スプーンなどはもとより、歯ブラシやベルトのバックルなども竹で製作しています。

かのニュートンは、電球の発明時にフィラメントに京都産の竹を試していますし、変わったところでは、かつては竹の入れ歯がありました。

竹は優秀な炭や竹酢液、そしてもちろんタケノコも生産します。

何事にも陰陽があるように、竹をはじめ、様々なものの善と悪、長所と短所、陰と陽、プラスとマイナス、表と裏を余裕をもって考えていきたいものですね。

ミャンマーの森林保全と薬用植物の生産(今月のひとこと:9月)

8月の下旬、ミャンマーに国際協力の仕事で出かけてきました。

ミャンマーは、ビルマと呼ばれていたところですね。

「ビルマの竪琴」を連想される方も数多いことでしょう。

近年では、アウンサンスーチーさんの活動も有名です。

今回のミャンマー訪問では、森林保全と薬用植物の生産がテーマでした。

本学会の趣旨とも重なりますね。

植林地の林床にみられる薬用植物。現地の方でも利用方法がわからないものがあるそうです。

また、木材は薪としても貴重な資源。

枝や端材にいたるまで、利用されています。

今回は、カイン州パーン市にある、薬用植物資源センターで講演も行いました。

森林を保全しながら、いかに薬用植物を生産し、供給、流通していくかが、現在のミャンマーの大きなテーマです。

森林を中心とした保健休養のこころみが、国境を越え、その国々の様々な形で実っていくことを願っています。

(上原 記)

森林の気温緩和作用(今月のひとこと:8月)

今年の厳しい残暑のお見舞いを申し上げます。

今年の厳しい残暑のお見舞いを申し上げます。

また、本年各地での水害、土砂災害のお見舞いを重ねて申し上げます。

8月に入っても、連日の猛暑が続いておりますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

この夏の時期、涼しい森へ、と言っても、都市部からその森林に向かうまでの道のりが厳しい暑さですね。

今年は気温30℃後半の日が続いています。

先日、都市部で気温39℃の日。東京・奥多摩にある大学演習林に行き、ふと林道脇の気温計を見てみると、気温はなんと28℃。約10℃も涼しいことがうかがえました。

「夏は涼しく、冬はあたたかく」の言葉通りの、森林の気温緩和作用ですね。

今年は、ぜひ気温計を持参して、森に出かけてみましょう!

木のベンチ(今月のひとこと:7月)

暦は7月になりました。

いよいよ夏本番ですね!

暑中お見舞い申し上げます。

さてさて、郊外に出かけると、あちこちで木のベンチを見かけます。

でも、木のベンチは、21世紀の今日、実は様々な場所で活躍していることをご存知でしょうか?

これは、広島空港ロビーにある、スギの間伐材を使ったベンチ。

おしりの形状に沿ったデザインに造形されています。

これは、JR長野駅の新幹線ホームのベンチ。信州産の様々な樹木が使われています。

そして、木のベンチは、いまや売ってもいるのです!

これは、厚木市の森林組合で販売されているスギのベンチです。

一家に一脚いかがでしょうか?

最後に、これは勤務先の廊下にある間伐材のベンチです。

この夏、各地でどんな個性的な木のベンチに出会えるでしょうか?

ユニークなものがありましたら、どうぞ教えてください!!

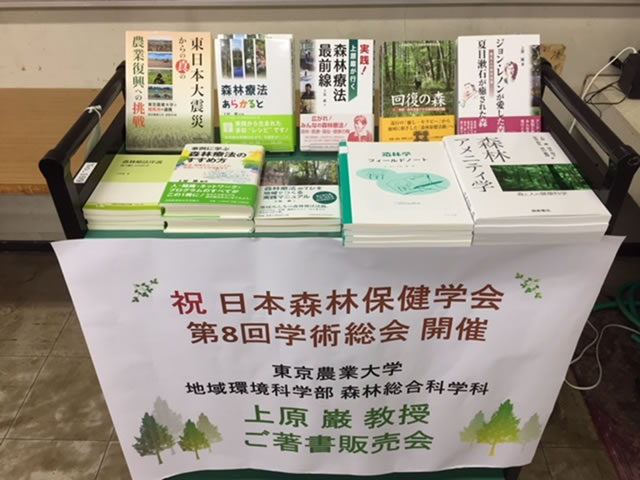

第8回学術総会&研修会が開催されました

8回目の学術総会が、今年も東京農業大学を会場に開催されました。

8回目の学術総会が、今年も東京農業大学を会場に開催されました。

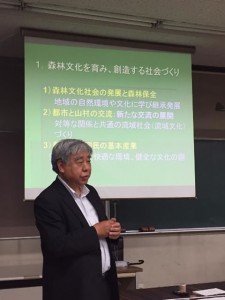

はじめに、今年の基調講演は、「森林と文化」をテーマに、東京農業大学大学院 林学専攻 宮林茂幸教授にお話をいただきました。森林と人をつなぐことによって、コミュニティを形成することの重要性についてのご講演でした。

次に、会員発表では、今年も活発な質疑応答、討議が多角的な視点から行われました。一つの発表に時間をたっぷりかけて話し合うことができるのは、他学会では経験することのできない、濃密な時間です。今年は、大学二年生も発表を行いました。

- 福島県南相馬市の山林における放射線量の動態 −2012年と2017年の比較−

上原 巖 (東京農業大学 地域環境科学部 森林総合科学科教授) - うらおもて森林論

徳田友紀(東京農業大学 地域環境科学部 森林総合科学科2年) - 「市民の憩いの場としての大学演習林

—米国Duke University、Warren Wilson Collegeの事例—」

齋藤暖生(東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林富士癒しの森研究所) - 「山中湖村で取り組み始めた森活(もりかつ)で健康プロジェクトの紹介」

藤原章雄(東京大学富士癒しの森研究所)

ご参加いただいた皆さま、長時間おつかれさまでした。

また、今年も図書の販売をしていただいた、農大生協の皆さまにも厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

※なお、先頃、大阪で発生した地震の影響で、今回は、関西方面の皆さまが急遽ご欠席となりました。重ねまして、お見舞い申し上げます。

そして翌日の6月24日(日)は、研修会。今年は、新宿御苑を会場に行いました。

今回の研修会のテーマは、人工植栽、人工的空間の合間にある自然散布の樹木を見つけることです。新宿御苑は、もともとは、信州高遠藩の御屋敷でした。大都会の真ん中にある緑地ですが、それでも、やはり「自然」のちから、いとなみが人知れずおこなわれていることを再確認しました。

そして、自然のいきものもまた、ちゃんと存在をしています。

二日間、学会にご参加いただいた皆さま、誠におつかれさまでした。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※来年度の学術総会は、2019年6月22日(土)、23日(日)を予定しております。