新着情報:information 一覧

今月のひとこと(4月)

新年度、新学期が始まりましたね。

本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

この写真は、「音楽と発芽」の実験です。

材料はアルファルファの種子を園芸土にまきつけました。

写真右上は、レゲエを毎日聞かせたグループ、左下は、演歌を毎日聴かせたグループです。

潅水、覆土、日照条件などは揃えてあります。

実験の結果、演歌を聴かせた種子には発芽がみられましたが、レゲエを聴かせた種子には発芽がとうとうみられませんでした。

こんな結果から、「植物にも音楽がわかるのだろうか?」などの素朴な疑問がわきますが、音楽と植物、酵母菌などの研究はこれまでに国内外で幾つも行われてきています。いずれも音の振動や波動が植物の成長に影響を与えることがわかっています。

ビートルズの音楽を聴かせたワインの銘柄などもあります。

今年度は、音楽と樹木の関係性について、そんな夢のある研究テーマにも取り組んでいきたいと思っています!

今月のひとこと(3月):森林と食とのつながり

季節は春めいてきましたね。

3月は卒業式、転勤、退職の時節でもあります。

節目となる会では、季節の食がもてなされ、日本の場合、自然・森林とむすびついた食事やお菓子が供されますね。

森林というと、木材生産、環境保全、水源涵養、大気浄化、保健休養などの様々な効用が頭に浮かびます。

でも、森林からは「食」としての恵みもやはりもたらされているのです。

その食は、かつての自然の中での暮らしから生まれたものであり、理にかなったものでもあります。

春の門出、森の恵みの「食」も楽しみましょう!

桜餅と道明寺(東京農業大学の研究室にて)

包んでいる桜の葉は、オオシマザクラで、そのまま食べられます。

甘い香りの成分は、クマリン(C9H6O2 )です。

柏葉焼き(長野県北相木村にて)

野菜、お味噌を混ぜ込んだお餅をカシワの葉でくるみ、焼いたもの。

かつての山仕事の携行食です。

また、カシワの葉は、「貸しは(つくらない)」という語呂合わせにもなっています。

岩茸まんじゅう(長野県北相木村にて)

「岩茸(イワタケ)」は、空気の清澄な高原の岩場などで見られる地衣類です。

その稀少なイワタケを佃煮にして、お饅頭にいれてあります。

朴葉の食器(長野県上松町にて)

ホオノキの葉をお皿代わりに使っています。

今月のひとこと(2月):保健休養のための森づくり

全国の森林での最も大きな問題に、植林をした後、手入れをせずに荒れていく「放置林」の増加があります。

みなさんのお住まいの近くにもそのような放置林はあるのではないでしょうか?

これまでの「森づくり」と言えば、建築や家具材、器具材の生産のための木材を育てることが第一目的でした。

けれども、森林は、木材生産だけでなく、土砂崩れや洪水、渇水などを防ぐ環境保全、水源涵養のはたらきや、空気浄化、風致、教育・文化など、様々なはたらきも同時に持っています。

そこで、「保健休養のための森づくり」もあってもよいのでは?ということで、本学会では健康づくりのための森づくりにも取り組んでいます。

上の写真は、信州のカラマツ林の中に設けた保健休養のための散策路とベンチです。

森林と人間の健康の関係については、地域を対象に調べることが第一ですね。

今月のひとこと(1月)

あけましておめでとうございます!

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

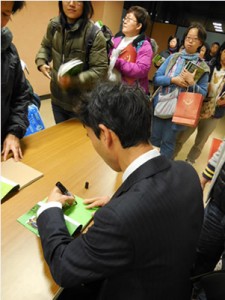

昨年末に、理事長の上原 巌先生が、台湾を訪問してきました。

ちなみに、昨年は、上原先生の『森林療法のすすめ』、本学会の『回復の森』の2冊が台湾で翻訳出版をされています。

台湾では、国立教育ラジオ放送局をはじめ、馬偕医学院、国立中興大学(東京農業大学と姉妹校)、同大学の惠蓀林場、台北市立図書館を訪ね、それぞれの場所で講演もされたそうですが、最後の台北での講演会には200名もの来場者があり、とても盛況だったそうです。

国立教育放送のラジオ番組で森林療法について話す上原理事長。

講演会の当日は、事前申し込みの二倍の参加者があり、追加の椅子も搬入されるほど、とても盛況でした!

こちらも、とても盛況でした!

今後、台湾の仲間も増えればいいですね!

今年からは、学会誌の刊行や、研究助成も始まります。

2014年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

今月のひとこと(12月)

今年も師走となりました。

森の木の葉が落ち、

モミの木や木々のシルエット、

また、林床のドングリや、梢の中のヤドリギの姿もよく見える季節になりました。

やがて白い雪に覆われる冬景色となることでしょう。

冬の森の風景を眺めると、

新鮮な春のみどり、

萌える夏の緑、

鮮やかな秋の紅葉が、まるで幻だったかのように思えます。

自分の人生と自然の季節も重ね合わせ、自分の生の有限を再認識し、自分の生の完成に向けて

思いを新たにする時期なのかも知れません。

さて、クリスマス・ツリーになる常緑のモミの木には雑菌に対する抗菌作用が、

また、ヤドリギには、血液循環を高める作用があることが最近の研究で報告されています。

かつて「聖なる木」として崇められてきた樹木には、しっかりとした効用もあるのですね。

今年も一年間大変お世話になりました。

学会誌の編集や、研究助成もはじまりました。

来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

日本森林保健学会 事務局一同